物理07 浮力実験用体

[ A 体積約42cm^3 重さ0.8N ]

[ B 体積約70cm^3 重さ0.8N ]

[ C 体積約70cm^3 重さ1.6N ]

浮力実験用体の作製です。

東京書籍の来年度(令和7年度)からの教科書では、①「重さが同じで体積の異なる物体の比較」と ②「体積が同じで重さが異なる物体の比較」を行うようになっているようです。

条件制御ということで、内容的にはいいと思うのですが、①の「重さが同じで体積の異なる浮力実験用体」というのは持っている学校は少ないんじゃないかなと思います。教材カタログでもあまりみたことがありません。来年度に備えて自作してみました。

【材料】

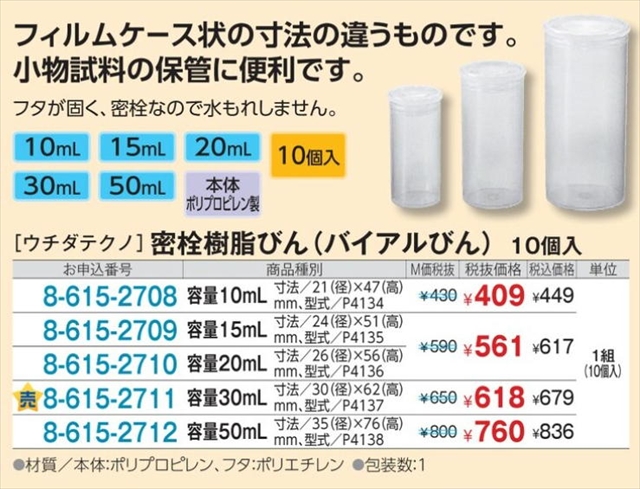

ア バイアルびん 「密栓樹脂びん(バイアルびん)」理科ウチダスで購入。

・容量30mL 10個入 689円

・容量50mL 10個入 836円

イ ナット付よーと(ステンナット付洋灯吊)

「ビーバー ステンナット付洋灯吊 1パック(4個入) 6F114 230円(送料550円)」

ねじの部分がボルトとナットになっています。20m/mは、ねじ以外のフックの部分が20mmという意味です。

楽天、アマゾン等で購入できます。送料がかかるので、ホームセンターなどで購入する方が安価だと思われますが、ちょうどよい大きさや形のものが見つかりませんでした。ネットで探すと次のような製品もありました。

・ジョー・プリンス竹下 ステンレスナット付洋灯吊 PT-45-SUS-3 PT-45-SUS-3 1袋(10個) 943円

・ダイドーハント 真鍮 洋灯吊 (ナット付) [40mm] (A)22x(B)18x(C)9mm (4本) 373円

ウ 6角ナット 「6角ナット 3/8W 140個入り 1298円 鉄(ユニクロめっき) YAHATA」 ホームセンターで購入。

エ 水槽底砂(南国 中目) ホームセンターで購入。

【作り方】

【浮力実験用体の体積の測定】

浮力実験用体の正確な体積は、「浮力は物体が押しのけた水の質量に等しい」というアルキメデスの原理を使って求めました。水につけたときの浮力の大きさを調べれば浮力実験用体の体積が分かります。

その結果、

・ Aの体積は、42.1cm^3 ≒ 約42cm^3

・ BとCの体積は、69.9cm^3 ≒ 約70cm^3 となりました。

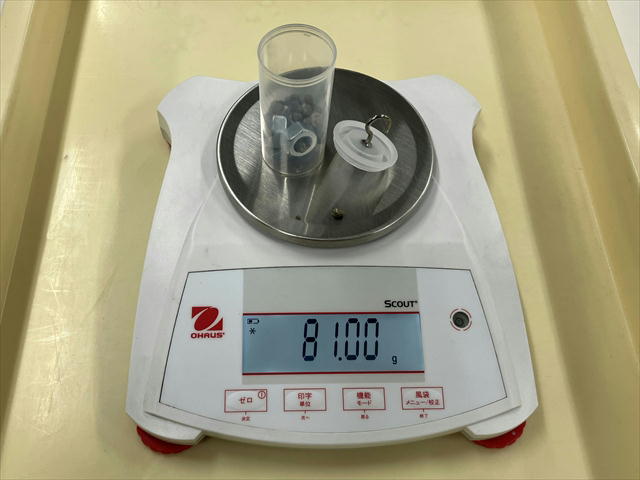

下図のように、オーハウス製の電子てんびんは、底にフックを付けて、ぶら下げたものの質量を測定することができます。

※ 「普通のよーと」と「エビプラグ」を使う方法

「ナット付よーと」や「ナット付ヒートン」が手に入りにくいときは、「普通のよーと」と「エビプラグ」を使う方法もあります。(下写真)手軽さからいうとこの方法がおすすめです。エビプラグは色でサイズが決まっています。ねじ径が2.4~3.1mmの場合はオレンジのものを使用します。エビプラグをペンチでつかんでおいて、「よーと」をねじ込みます。

・八幡ねじ ステンレスよーと 20mm

・八幡ねじ エビプラグ 5×25mm【簡易版の作製】