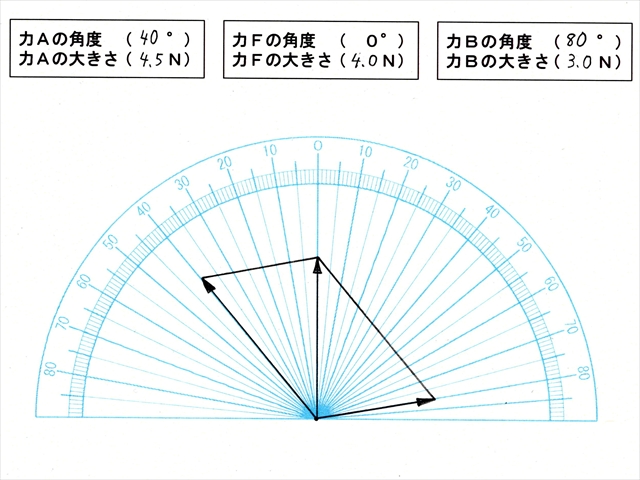

物理10 力の合成と分解

角度をもってはたらく2つの力とその合力の関係を調べる実験です。2つの力を2辺とする平行四辺形の対角線がその合力となります。今までは、ばねやゴムを決められたところまで伸ばす方法で実験していましたが、なかなかきれいな平行四辺形になりませんでした。

令和7年度からの東京書籍の教科書では、おもりを吊り下げて実験する方式になりました。そんなやり方でうまくいくのかなと疑問だったのですが、やってみるとすごくうまくいきました。この方式の方が断然いいです。

【動画1】力の合成と分解の実験(1)

【動画2】力の合成と分解の実験(2)

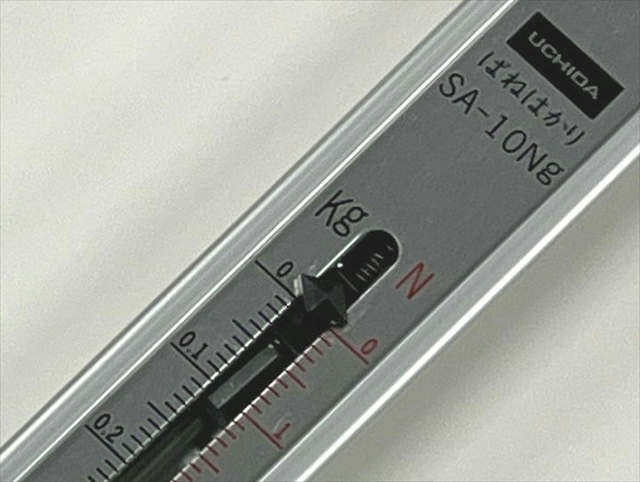

[実験成功のポイント]正確に測定するためには、ひもとばねはかりをまっすぐ(一直線)にする必要があります。ばねはかりの筒のできるだけ上部を、つまむように持つと調節しやすくなります。(下写真参照)

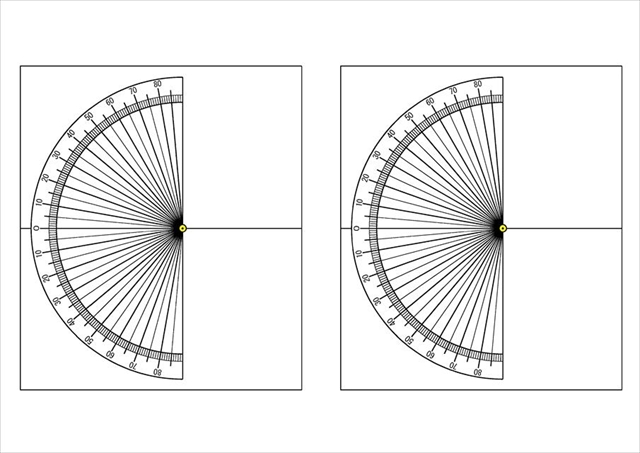

【実験用分度器と生徒用プリント】

新方式の実験には、①実験用分度器 と ②生徒用プリント が必要になります。教科書では分度器をコピーして使用するようになっていますが、専用のものを作ってみました。

【① 実験用分度器のデータはこちら】

【② 生徒用プリントのデータはこちら】

ウチダの理科消耗品カタログ「りかもーる」にも同じような教材があります。5枚で13,200円します。

【準備物】

ア ニュートンはかり(ばねはかり)〈理科ウチダスで購入〉

最小目盛りが0.1Nのものが使いやすいです。樹脂製のAタイプとアルミ製のBタイプがあります。

Aタイプは、樹脂製で5Nまで測定できます。10Nのものもありますが最小目盛りが0.2Nなので使いにくいです。構造上目盛りがやや読み取りにくいですが、何といっても安価です。個人的にはこれでいいかなと思います。

Bタイプはアルミ製で10Nまで測定できます。5Nのものもありますが最小目盛りが0.05Nなので使いにくいです。目盛りのすぐ横に指針が来るので読み取りやすいです。10Nまで計れますし、性能は申し分ありませんが、値段が高いです。予算さえあればこちらがいいです。

〔Aタイプ〕 ばねはかり 500g 5個組 ニュートン目盛り付 8-615-2948 5台で税込 2,500円

●最小目盛り/10g/0.1N ●寸法/26(幅)×265(長)mm、シリンダー部:22(径)×153mm ●質量/46.5g ●材質/樹脂製

〔Bタイプ〕 ニュートンはかり10N 8-615-0235 1台が税込 3,273円

●最小目盛り/10g/0.1N ●型式/SA-10Ng ●寸法/25(幅)×18(奥)×300(高)mm ●本体材質/アルミ成型ケース、アルマイト仕上げ、ゼロ点調節付●付属品/押し棒:2.3(直径)×240(長)mm、ステンレス製

イ おもり(4N)

4Nが適しています。8Nだと手で持ったときに重いです。

【おもりの作り方はこちら】

ウ 実験用分度器 【実験用分度器のデータはこちら】

教科書では分度器をコピーして使うようになっていますが、専用のものを作りました。中央が0°になっていて左右に目盛り(角度)が振ってあります。生徒用プリントも同じように作ってあります。

A4用紙(紙厚148μm スマートスクールで購入)に印刷した実験用分度器を、厚手( 150μm)のフィルムでラミネートする。(厚手のラミネートフィルムがないときは、厚紙などに用紙を貼り付けてもいいかと思います。)

ラミネートする前に針で印を付けて紙の裏側中央に線を引いておくと、後で割りばしを付けるときの目印になります。

ラミネートしたら、カッターで切りはなして、かどまるで角を丸くします。

「アイリスオーヤマ ラミネートフィルム 150μm A4サイズ 100枚入 LZ-5A4100 2,545円」

裏側に割りばしを取り付けて、自在ばさみで挟んでスタンドに取り付けます。テープは3Mのマスキングテープを使いました。

エ 実験用のひも 〈「たくみのチョークライン用糸」と「ばね座金」をホームセンターで購入〉

糸は「たくみのチョークライン用糸」を使いました。組紐加工になっていて、おもりをつるしたときにおもりが回転しません。糸の端はチャッカマンであぶるとほつれなくなります。下振用糸(さげふりよういと)でもいいのですが、色がピンクのほうが見やすいです。

3本のひもが同じ長さ(14cm)になるように作っておいてから、ばね座金に取り付けます。ばね座金を広げたり閉じたりするには、ラジオペンチと普通のペンチを使いました。ばね座金ではなく丸カン(一重)でもよいと思います。

オ 生徒用プリント 【生徒用プリントのデータはこちら】

【実験方法】

① まずはじめに1つの力でおもりを持ち上げたときの大きさを調べる。今回の場合は4Nとなる。

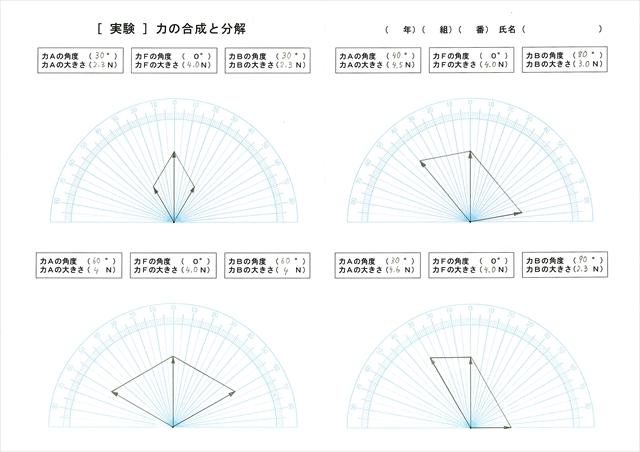

② 次に2つの力でおもりを持ち上げる。一人の生徒が両手にばねはかりを持って、リング(ばね座金)が分度器の中央にくるようにする。角度はあらかじめ決めておいたものにするとよい。

③ 別の生徒二人が、右側と左側のばねはかりの目盛りをそれぞれ読み取る。

③ 記録用紙にそれぞれの力の角度と大きさをメモしておく。

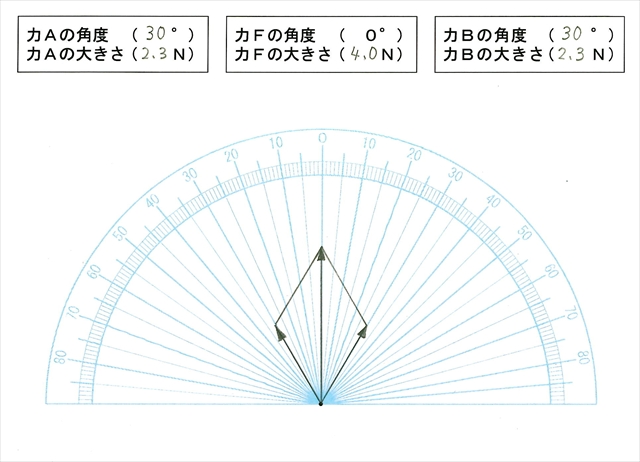

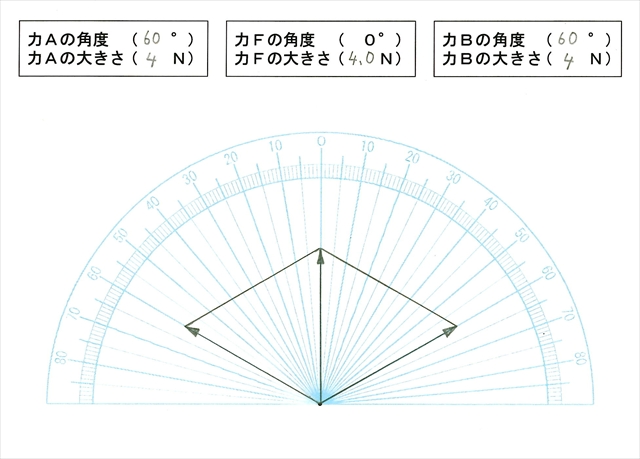

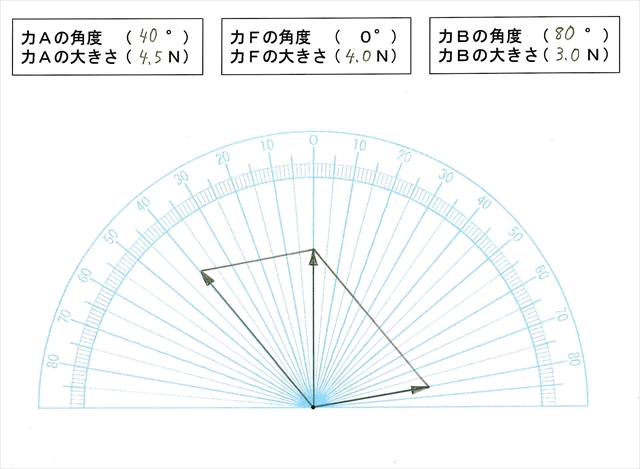

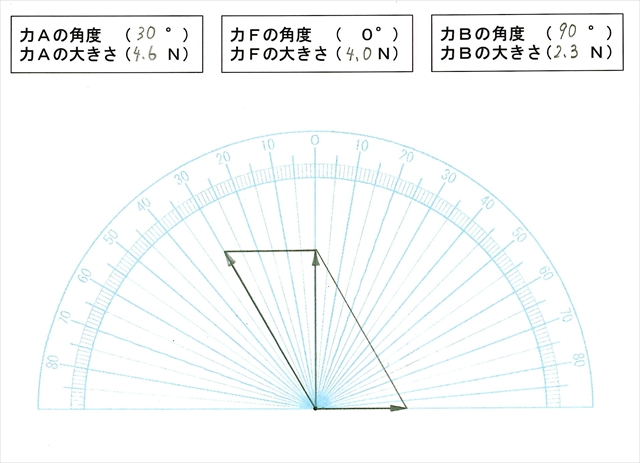

④ 記録を元に力の平行四辺形の作図をする。

※ 今回は、「30°と30°」「60°と60°」「40°と80°」「30°と90°」で測定しました。

【その他】

ア 実験の際にはあらかじめ決めておいた角度にばねはかりを保持するようにするとよい。角度と大きさの両方を読み取ることは難しいからです。

イ 4人班で実験した場合、4回実験すると4回分のデータが得られ、そのデータを使って4人全員が4回の作図をすることができます。以前の方法では、4回実験しても、一人1回しか作図をすることができませんでした。そのような点からも新しい実験方法の方が優れていると思います。

ウ 左右の角度が違う場合に、うまく測定できない班が出てくるようです。上記の場合だと、『「40°と80°」「30°と90°」の場合は、ばねはかりAの方が4N以上になるよ。』とヒントを出しておくと失敗が少なくなります。