化学09 ロウの状態変化

液体のロウが固体のロウに変わるとき、体積は小さくなりますが質量は変わりません。この実験、普通はビーカーにロウのチップを入れて行います。初めてやるときはいいのですが、2回目からはへこんだ状態で固まったロウから始めなくてはいけないので、いま一つです。固まったロウをとかしてビーカーから取り除いてもいいのですが、大変な労力が必要です。

しかし、耐熱ガラスのプリンカップでやればその心配はありません。固まったロウはすぐに取り出すことができるからです。

【材料】

ア 耐熱ガラスのプリンカップ

iwaki(イワキ) 耐熱ガラス プリンカップ 100ml KBT904 265円 をアマゾンで購入。

イ ロウのチップ

方法1 市販のろうそくを溶かして作る。

方法2 教材カタログやネットでチップ状(粒状)のパラフィンを購入する。最初から粒状になっているので手間はかからないが、市販のロウソクに比べると、固まったときにやや取り出しにくい。詳しくは後で記述する。

・カメヤマ ローソク 大ロ-3号 225g 20本入×3個=945円 アマゾンで購入。(1gが1.4円)

・チップ状パラフィン(ろう)粒状 P-4213 融点58℃ 1kg 1650円を 「りかもーる(ウチダ理科消耗品カタログ)」で購入。(1gが約1.5円) 「理科ウチダス」でも購入できる。

・ネットでチップ状パラフィンを購入すると3kgを3000円程度で購入できる。(1gが約1円)

【実験方法】

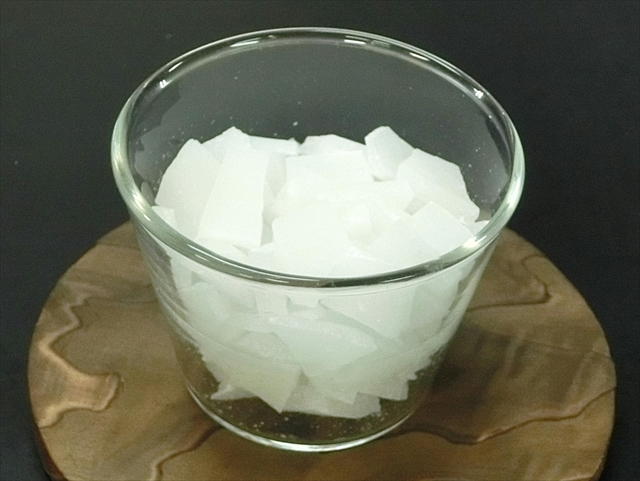

1 耐熱ガラスのプリンカップ(100mL)にロウのチップを45g入れる。カップを含めた全体の質量は120g程度になる。

2 ガスバーナーでロウをとかす。45gのロウをとかすのに7分程度かかる。

ロウが全部とけたらすぐ火を止める。すぐに素手で持つのは無理だが、軍手をすれば持てる。

3 上皿てんびんにのせて質量をはかる。プリンカップをのせる皿には厚紙などを敷いておく。

4 冷えて固まったら、体積の変化や質量の変化を調べる。

5 固まったロウのはずしかた

プリンカップの場合、口が広がっているので簡単にとれる。底の部分がカップに張り付いてとれない場合があるが、カップを右手で横向きに持ち、左手の手のひらにぶつけるようにすると、カップの中のロウが横にずれて空気が入り、はずせるようになる。(下写真参照)

上記の方法で外れない場合は、机の上に薄い冊子(パンフレットなど)をクッションとして敷き、その上にカップを裏返しにして何度かぶつけると取れる。ぶつけるたびに少しずつはがれていくのが分かる

。

【ロウの種類による違い】

ロウのチップは、市販のカメヤマロウソクなどをとかして作るのがベストである。固まったときにカップとの間に隙間ができて、外しやすいことが多い。チップ状(粒状)のパラフィンを購入すると、手軽に実験することができるが、固まったときにカップとの間に隙間ができず、やや取り出しにくい。

【ロウソクからロウのチップをつくる方法について】

1 IH調理器を60℃に設定して、フライパンでロウをとかす。

(市販のロウソクから作ることもできるし、実験後の固まったロウを再利用してつくることもできる。)

2 シリコンコーティングしてあるアルミホイル(焦げ付かないアルミホイル)をバットにしいたものを用意する。シリコンコーティングしてあるアルミホイルは100均などでも売っている。

3 とかしたロウを2でつくった容器に流し込んで固める。

(ロウの板が厚くなりすぎると割りにくくなるので、大量に流し込まないこと。)

※ 火災等にならないように十分注意しておくこと。私はIH調理器で温度設定をして行っていますが、普通のコンロ等で加熱すると引火する危険性があるので絶対にやらないこと。その場合は湯煎すること。

【授業展開について】

液体のロウを固体のロウにするためには、空冷した場合、固まり始めるのに12分後ぐらいかかります。30分立っても2mm程度しかくぼみません。氷水で冷やしても固めるのに20分以上かかるので、実験結果を予想させたりしていると、すべての内容を1時間の授業に納めるのは難しいです。仮に授業時間内に固まらせることができたとしても、落ち着いた状態で待たせることは難しいので、現実的ではないと感じています。(授業の上手な人は何かいいアイデアを持っているのかもしれませんが・・・)

私は、1時間目は事前に固まったものを用意しておき、それを結果として見せて、体積が小さくなることだけを示すようにしています。(料理番組でよくあるような感じ。)そして、質量が変わらないことについては、次の時間に確認するようにしています。

【実験で使用するはかりについて】

私は、この実験の時には、上皿てんびんを使用している。電子てんびんは使用しない。最小目盛が変化してしまうことがあるからである。誤差の範囲といえばその通りかもしれないが、感覚としてはいま一つである。

体積の変化のみを生徒実験にし、質量の変化については演示実験にする授業展開もあるが、その場合は、再現性に優れた高性能な電子てんびんを使うとよい。

教材カタログでは、ケニス理科機器 電子てんびん (ViBRA 新光電子株式会社製)CJR-620 151,000円 や CJ-620 90,000円

(下写真)などがある。CJR-620 は値段は高いのですが、自動校正分銅内蔵で手軽に校正ができます。校正用分銅を別に購入しなくてもよいのでおすすめです。

また、CJR/CJシリーズの電子てんびんは、防水・防塵型で丸洗いすることもできますし、最小読み取り単位を切り替えて表示させることができます。今回のような実験では、0.01gの単位まで表示させて使いますが、質量保存の実験のときは、表示を0.2gの単位までにします。これで、最小目盛が変化してしまって「これは誤差だから質量に変化はありません。」などと言うことがなくなります。