生物01 オオカナダモの光合成「葉緑体の観察」(令和7年度改訂版)

光に当てたオオカナダモの葉を、エタノールで脱色し、ヨウ素液をつけてから顕微鏡で観察します。ヨウ素デンプン反応で青紫色に染まった葉緑体が観察できるはずですが、なかなかうまく染まってくれません。おそらく中学校の実験・観察の中でも、もっとも難しい実験ではないかと思います。成功のポイントは次の2つだと思います。

① LEDライトとCO2レギュレーターを使って、光と二酸化炭素を十分過ぎるほど供給すること

② エタノールで脱色する前にお湯で葉を柔らかくしておくこと

【動画:顕微鏡で観察した時の様子】

※ 以前の漂白剤で脱色する方法がご覧になりたい人はこちら→ 「令和6年度版」 ただし、令和7年度改訂版の方がうまくいくのでおすすめです。

【前日までの準備】 ※ 少なくとも5日以上前から準備を始める必要があります。

ア オオカナダモは、小川などで採集したものがよい。購入したものは、葉の表面に藻類などが付着していて、それが青紫色に染まって観察に支障がでることがある。自然のものは貝などが葉の表面の藻類などを食べてくれていると思われる。

イ オオカナダモを約7cmに水切りする。(水切りとは水中で茎を切ることである。)切ったオオカナダモを水の入った容器に入れる。1クラスで1本使用するので、4クラスなら4本必要である。なお、今回の容器は光が反射するステンレス製を使用している。また、水温が上昇しにくいように一回り大きなバットに水を入れてその中に設置しています。(下写真参照)

ウ CO2レギュレーターを設置し、二酸化炭素を添加する。添加量は、バルブカウンターの泡が1秒に2回上がる程度にする。CO2レギュレーターとは、水槽の水草に二酸化炭素を供給するために市販されている小型ボンベであり、アマゾン等で購入できる。こんな物を設置しないといけないのかと思われるかもしれませんが、これがないと成功率はとても低くなりますので、強くおすすめします。(下写真参照)

エ 水槽用のLEDライトを使って、丸5日間以上(できれば1週間程度)連続で光を当て続ける。丸4日間では不十分である。十分に光を当てたオオカナダモでは、葉や茎が赤みを帯びてくることが多いのですが、これは心配しなくてかまいません。むしろ望ましい状態です。LEDライトはできるだけ近づけた方がよいが、近づけすぎると水温が上昇してしまうので、水面から7cm程度にする。実験当日は5cm程度まで近づけておく。LEDライトは2本並べて使用した。(下写真参照)

オ 今回の実験で使用したCO2レギュレーターは「スドー CO2レギュレーター RG-S タイプB2コンプ ¥12,800」、LEDライトは「寿工芸

コトブキ フラットLED 900 ブラック ¥9,420」である。(アマゾンで購入)

オ 実験前日に予備実験して、ある程度観察できることを確認しておく。前日に全くダメな場合は本番でもダメなので、翌日の実施はあきらめたほうがよい。

【当日の実験方法】

① オオカナダモの葉を先のとがったピンセットでどんどんむしって、白いバットに浮かべる。この時、特に先端部のうすい葉を取る必要はない。普通の葉を取ったのでよい。(下写真参照)葉は4枚ぐらいやると、いいものが1~2枚できるので、各班に最低4枚、できれば6枚程度必要である。

② ポットを80℃の保温にしてお湯を用意しておく。マグカップに葉を4~6枚入れてお湯(100mL)を注ぎ、3分間温め、葉を柔らかくする。熱いのでプラスチック製のマグカップを使用するとよい。マグカップはセリアで購入した。「シリウスマグ 容量280ml 」(下写真参照)

(90℃保温にすると、葉はよく染まるようになるが、葉緑体の形が崩れてしまう(星形になってしまう)ので、必ず80℃保温のお湯を使用する。)

③ ②の葉を温めたエタノールに3分間入れて脱色する。

100mLビーカーにエタノールを6mL入れ、その中にピンセットで葉を移す。そして、そのビーカーをマグカップのお湯の中につける。(マグカップのお湯は先ほど使った物を続けて使ったのでよい。)なお、6mLずつ分注するときはマイクロピペットが便利です。

④ ③の葉をビーカーに入れた300mLの水で30秒間すすぐ。このことで葉が柔らかくなります。

⑤ ④の葉をうすめたヨウ素液に2分間つける。ヨウ素液は、1w/v%のヨウ素液10mLを水道水でうすめて250mLにしたものを使用する。(1w/v%のヨウ素液はの0.05mol/Lのヨウ素液とほぼ等しい。)ヨウ素液はこのぐらいうすめたものでも十分に染まります。ヨウ素液が濃すぎると茶色っぽくなって見にくくなります。

よく染まった物を選び、スライドガラスにのせ、スポイトでヨウ素液を1滴落としてカバーガラスをかける。

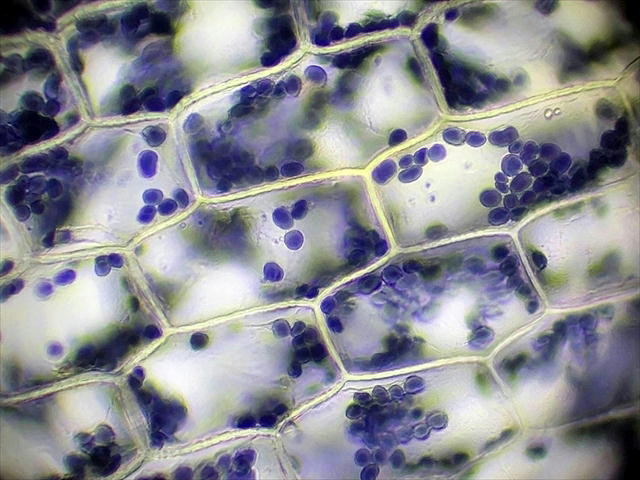

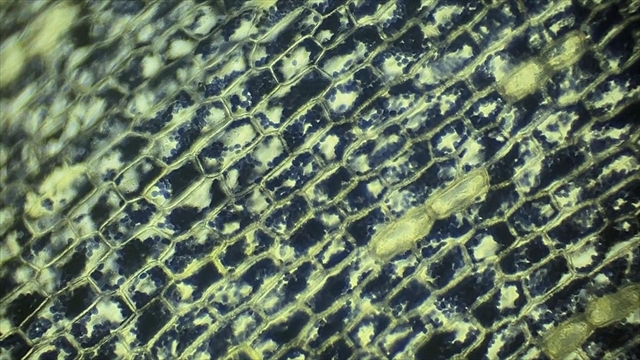

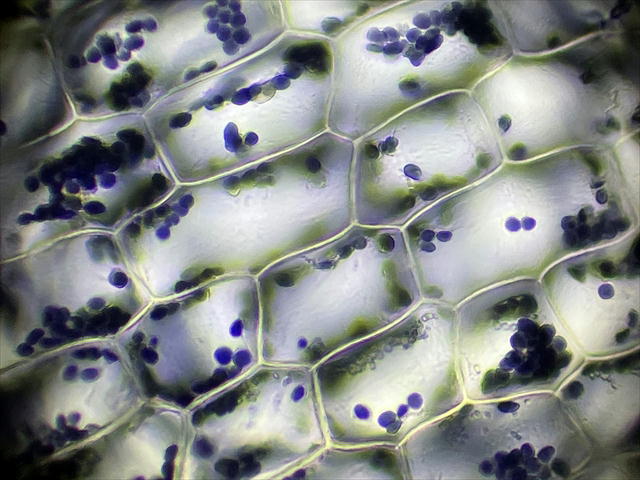

6 顕微鏡で観察する。まず40倍、100倍で観察し、状態のよさそうなところを探して、最後は400倍で観察する。

【その他】

ア 教科書では光を当てた物と当てなかった物で比較するようになっているが、実際の授業では、光を当てた物だけ実験・観察させるようにしている。これは準備物が多くなりすぎるためである。光を当てなかった物は教科書等で見させるようにしている。

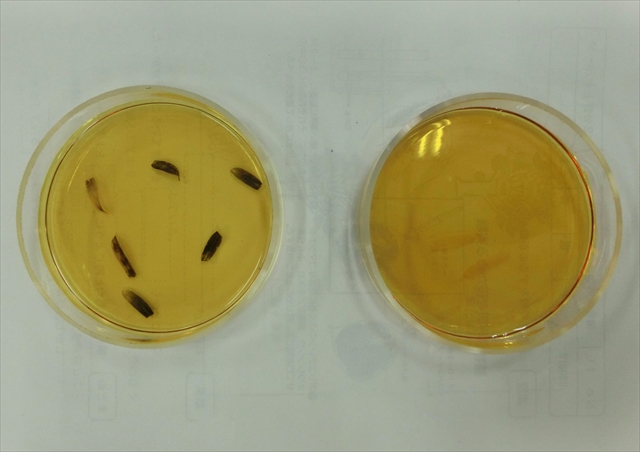

イ 光を当てないものと比較するときは、丸5日以上光を当てないようにする必要がある。丸2日では、中肋(葉の中央の葉脈)のところが青くなってしまう。丸4日でもわずかに青くなる場合がある。これは、以前に光合成で作られたデンプンが中肋の細胞に蓄えられているためではないかと考えられる。また、光を当てなかったオオカナダモを光に当てると急激に光合成する場合があるので、実験直前まで光を当てないように気をつける。下の写真では、左が光を当てたもの、右が光を当てなかったものである。

ウ 中央の葉脈のところだけが青紫色になることがあるが、それでは不十分である。葉の3分の1~半分程度は青紫色になるようにしたい。

エ 最初にオオカナダモの葉をお湯であたためる理由は、葉を柔らかくしてヨウ素液がしみ込みやすくすることのほか、葉の中のビタミンCをなくす意味もあると思われる。ビタミンCは強い還元力があり、ヨウ素デンプン反応の色を消してしまうはたらきがある。余談になるが、ジャガイモやカボチャ、ナスなどの野菜の中のデンプンを調べる時も、電子レンジで加熱して、ビタミンCを破壊してからヨウ素液をつけると、反応が分かりやすくなる。

オ 【考察】この実験が難しい理由について

この実験では、光と二酸化炭素を過剰に与えないとうまくいかないことが多いようです。その理由として、オオカナダモが単子葉類であることが関係しているのではないかと考えています。

光合成では二酸化炭素がトリオースリン酸という糖に固定されます。この糖をすぐに使わないときは、デンプンの形に変えて葉緑体に蓄えられます。しかし、単子葉類では、デンプンではなくショ糖として蓄える植物も多いようです。デンプンを貯める葉をデンプン葉、ショ糖を貯める葉を糖葉といいます。

糖葉では、ショ糖濃度を調整するために、過剰のトリオースリン酸ができた場合、トリオースリン酸をデンプンに変えて葉緑体内に蓄えます。このような理由から、オオカナダモでは、光と二酸化炭素を過剰に与え、過剰にトリオースリン酸を生成しないと葉緑体の中にデンプンを蓄えることができないのではないかと考えています。