地学07 露点の測定

簡単そうに見えて意外に難しい実験の一つではないでしょうか。金属カップが水滴でくもる(結露する)瞬間の温度を測定しますが、気がついたらとっくに結露していたり、冷水をコップ一杯についでも結露しなかったり・・・。

この実験を成功させるポイントはいろいろあるのですが、第一のポイントは、金属コップの選択だと思います。鏡面になっている歯科用のステンレスコップが実験に使われることが多いのですが、肉厚が厚いのでよくありません。肉厚が厚いと温度が伝わりにくいので、結露しにくくなります。インド製のチャイカップがいいです。肉厚が薄いので、結露しやすいです。また、結露したところと結露してないところの境目がシャープになるので、結露しはじめたことがよく分かります。

そのほかのポイントとしては、「最初にコップ入れる水をできるだけ少量にすること」、「冷やすための冷水の温度を、氷をたっぷり使って0℃にしておくこと」などがあります。

【準備物】

・ステンレスのチャイカップ インド製 直径:7.5cm x 高さ:11cm 1個 480円 12個 5380円 楽天「TIRAKITA ティラキタ」で購入しました。チャイカップは小さいのが一般的ですが、大きいものが実験には適しています。

・温度計 0℃の目盛りが上の方にあるものがいいです。下の方にあるとコップの中に隠れて読み取りづらくなります。「アーテック ArTec 008050 棒温度計」が使いやすいです。

・1Lカップ これで冷水を作ります。100均で購入します。

・黒い布 黒いフェルトや黒いバーベキュー用の耐熱シートなど。理科室の机が黒ければ必要ありません。

・エー・アンド・デイ(A&D) 環境温湿度計 ホワイト AD-5685 6,055円 アマゾンで購入

相対湿度(%)だけでなく、絶対湿度(g/m^3)や露点を表示することができます。なくてもいいですが、あると便利です。気象の学習の時にはとても役立つので、理科室にあるといいです。

【実験方法】

1 室温と同じくらいのくみ置きの水を準備しておく。

2 チャイカップにくみ置きの水を温度計の球部がつかる程度(約30mL)入れる。できるだけ少量のほうがよい。40mLだと多すぎます。

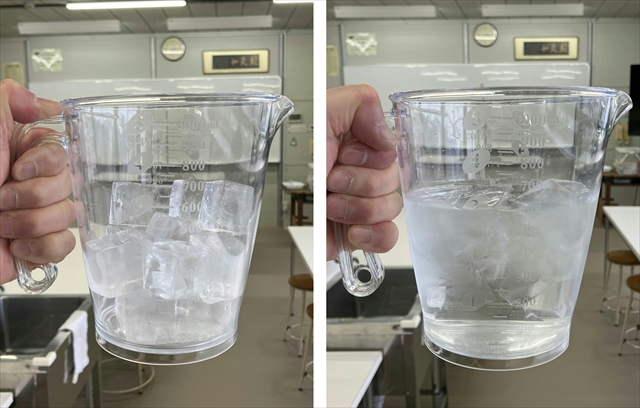

3 1Lカップに氷をたっぷり、7分目ぐらいまで入れる。氷が少ないと水が十分に冷えません。

4 3のカップに水道の水を300mL入れる。カップを回して水をよく冷やす。氷をたっぷり入れると、水温は0℃になります。

5 冷水を少しずつ入れて、コップがくもり始めた時の温度を読み取ります。水が入っているところから下がくもり、それより上はくもらないことを教えておくことが大切です。カップの氷水が残り少なくなってきたときにカップを傾けすぎると、氷が入ってしまうので注意してください。

6 ちょっとでもくもり始めたら、その瞬間の温度を読み取ります。上記の「A&D 環境温湿度計」に表示されている露点を参考にして、その温度よりも2℃上までは大胆に下げていっていいことにします。そして、そこからは慎重に少しずつ下げていくようにします。実際には「A&D 環境温湿度計」の示す露点よりも2~3℃冷やさないとくもり始めません。

※ チャイカップの下に黒い布を敷くようにします。(机が黒い場合は必要ありません。)立って実験した場合、斜め上から見ることになり、コップに黒い布(机)が映って黒くなります。そのため、白くくもるのが分かりやすくなります。(下写真参照)

【その他】

ア 「A&D 環境温湿度計」があると便利です。「A&D 環境温湿度計」の示す露点と実際にくもりはじめる温度には差があります。上記のチャイカップの場合は約2~3℃、歯科用のステンレスコップの場合は約3~4℃冷やさないとくもり始めません。また、「A&D 環境温湿度計」の示す露点が、かなり低いとき(例えば4℃以下の場合)は、この実験はできません。空の金属カップに氷水を入れても結露しない日もあります。その場合は、事前に加湿器などを使って露点を上げておく必要があります。

イ 教科書では、室温に近い水から実験をスタートするようになっています。そのため、それに従って実験していますが、このことには少し疑問があります。電熱線の発熱量を求める実験の場合には、温めなくても温度が上昇してしまうので、水の温度を室温にしておく必要があります。しかし、この実験の場合は、だんだん温度を下げていくのだから、室温に近くする必要はないのではないかと思います。露点よりも十分に高い温度の水からスタートしたのでいいのではないかと思います。やってみると分かりますが、室温の水からスタートすると、最初の水をかなり少量にしないと、コップ一杯に冷水を入れても露点に達しない場合があります。

ウ 冷水をコップにどのぐらい入れれば露点達するかは、下の式で求めることができます。

最終的な水の量 =(最初の水温×最初の水の量)/(露点-冷水の温度)・・・①

氷をたっぷり入れると冷水の温度はほぼ0℃になるので、①の式は次のようになります。

最終的な水の量 =(最初の水温×最初の水の量)/ 露点 ・・・②

しかし、実際には、「A&D 環境温湿度計」の示す露点よりも2~3℃冷やさないとくもらないので、次のようになります。

最終的な水の量 =(最初の水温×最初の水の量)/(露点ー3) ・・・③

条件が悪いとき(室温19℃、水温17℃、露点5.5℃)で計算してみると、次のようになります。最初の水の量は30mLにします。(冬期は空気が乾燥するためこのぐらいの条件になる場合もあります。)

最終的な水の量 =(17×30)/(5.5-3)= 204 (mL)

上記のチャイカップは8分目まで水を入れた場合の容量が 240mLなので実験できますが、一般的な歯科用のステンレスコップは8分目までで190mL程度なので、かなり苦しくなります。教科書には最初の水を1/5程度入れるとなっていますが、その場合、歯科用のコップでは最初の水の量が40mL程度になるので、ますます苦しくなります。

エ 冬期の空気が乾燥してる場合は、事前に加湿器などを使って湿度を上げておくと条件をよくすることができますが、あまり効果の出ない(湿度が上がらない)場合もあります。また、湿度が高すぎると、すぐにくもってしまうので、それはそれでちょっとつまらない感じになります。「A&D

環境温湿度計」を使うと、条件をチェックしながら実験することができます。

オ 下の写真は、右から順番に、今回紹介したチャイカップ(高さ11cm)、歯科用ステンレスコップ(高さ9.5cm)、10年以上前に100均で購入したチャイカップ(高さ8.8cm)です。100均のチャイカップは容量的に余裕はないですが、最初に入れる水の量を30mLにすれば実験できます。安くてよかったのですが、現在は購入することができません。