化学17 発熱反応と吸熱反応(化学かいろとアンモニアの発生)

発熱反応と吸熱反応の実験です。発熱反応は「化学かいろ」(鉄粉の酸化)、吸熱反応は「アンモニアの発生」(水酸化バリウムと塩化アンモニウムの反応)を行います。

うまくいくときはうまくいくのですが、なぜか時々うまくいかないことがあります。また、各薬品をはかりとるのに、かなりの時間を費やしたり、炭素粉末で汚れたりして、準備が大変な実験でもあります。

薬品の種類や量などを明確にして、できるだけ手軽に、失敗のない方法を検討してみました。

1 発熱反応(化学かいろ)

【準備物】

・鉄粉(100メッシュ) 約3g

ナリカ理科機器総合カタログ S75-8090-11 3300円

私は100メッシュのこれを使用しています。

・活性炭(粉状)約1g

型式R8205 ウチダス 8-615-2153 2090円

袋入りのものよりも、びん入りのものが扱いやすいです。

・食塩水(約12%)1.5mL

試薬の食塩35gを精製水で薄めて300mLにしたもの。

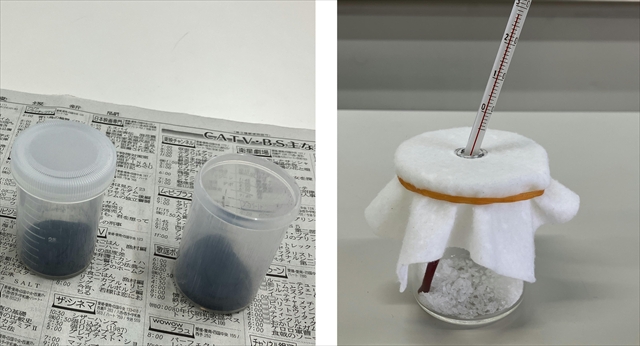

・ニューカップバイアルびん 50mL 蓋付き 10個組 740円

ウチダスで購入 実験に使用すると汚れますが、かまわず再利用しています。

・計量スプーン 0.25cc と 2.5cc

ナガオ 18-8ステンレス製 極厚計量スプーン 7本組 2,063円

バラ売りもあります。

・割りばし ・ビーカー ・薬包紙

【実験方法】

① 鉄粉 約3gと活性炭 約1gをはかりとります。量はこれで十分です。電子てんびんではかりとると面倒なので、計量スプーンではかりとります。このことで、準備時間を短縮したり、活性炭で汚れたりするのを防ぐことができます。

鉄粉は0.25cc(1/4) の計量スプーンにすり切り2杯とります。これでちょうど2.7gになります。はかりとった鉄粉は薬包紙に包んで配付します。前日に準備するときは、酸化しないようにチャック付きポリ袋に入れておきます。

活性炭は2.5ccの計量スプーンですり切り2杯とります。これでちょうど1gになります。

すり切るときは下記の写真のようにアクリル棒とステンレスの洗濯ばさみを使うと手早くできます。はかりとった活性炭は、蓋付きのバイアルびんに入れて配付します。蓋を開けるときに飛び散らないように、生徒に気をつけさせてください。

作業をする際には、活性炭は軽くて飛散して汚れやすいので、必ず新聞紙を敷いてください。

※ 私が使った計量スプーンは「ナガオ 18-8ステンレス製 極厚計量スプーン」です。他の計量スプーンでは値が変わってくると思うので気をつけてください。また、粉末をはかりとる場合、例えば0.25ccにすり切り2杯と0.5ccにすり切り1杯では同じになるような気がしますが、実際にはかなり異なります。実際に調べてみて、適当な計量スプーンを選んでください。

② 活性炭の入ったバイアルびんに鉄粉と1.5mLの食塩水を入れ、割りばしでかき混ぜます。食塩水はマクロピペットでビーカーに1.6mLずつ入れて配付し、全量入れさせるようにします。ビーカーにわずかに残るので、ちょうど1.5mL程度入れることになります。マイクロピペットの使い方

かき混ぜてからしばらくすると(30秒から1分程度)熱くなってきます。

夢中になって勢いよく混ぜすぎると、粉がこぼれるので、生徒に注意を促しておきます。

2 吸熱反応(アンモニアの発生)

【準備物】

・水酸化バリウム八水和物 4g(薬局で購入)

・塩化アンモニウム 1.33g(R8024 ウチダスで購入)

水酸化バリウム教科書では水酸化バリウム3gと塩化アンモニウム1gになっていましたが、やや量が少ないので、水酸化バリウム4gと塩化アンモニウム1.33gで行いました。しかし、多すぎると薬包紙に包みにくくなりますので、この程度がよいと思います。計量スプーンではかりとれれば楽なのですが、ちょうどいいサイズの計量スプーンがないため、両方とも電子てんびんではかりとりました。薬包紙には包む前に油性ペンで印をつけておきます。(下写真参照)

・フェルト(13cm×13cm)

100均でも売っています。中央に穴を開けて8mmのハトメをつけます。この穴から温度計を差し込みます。水に強い何度も使えるペーパータオルなどを使ってもよいと思いますが、フェルトで作れば半永久的に使えますので、作るのは面倒ですがおすすめです。

・ハトメパンチ

「SK11(エスケー11) 両面ハトメパンチ ハトメ穴径8.0mm No.900 1460円」アマゾンで購入。下穴用のポンチが付いています。

・ビーカー ・輪ゴム(2個)

【実験方法】

教科書ではポリエチレン袋の中で反応させる方法に変わりましたが、その方法だと手の熱が伝わってしまい十分に温度が下がらないことがありますので、私は以前からのビーカーの中で反応させる方法で行っています。おそらくにおいがもれるために実験方法が変わったのだと思いますが、ハトメのついたフェルトを水で湿らせてかぶせるので問題ありません。

① 100mLビーカーに水酸化バリウムと塩化アンモニウムを入れます。それぞれが接しないように、ビーカーの端と端に置くようにします。

② 水で湿らせたフェルトをかぶせ、輪ゴム(2個)で押さえます。

③ ハトメの穴から温度計を入れて、温度をはかります。(どちらの薬品の温度をはかってもかまいません。)

④ 温度計を使って、2つの薬品を混ぜ合わせます。本来は温度計で混ぜるのはよくないのですが、ここでは簡略化のためにそうさせています。

Ba(OH)2・8H2O+2NH4Cl→BaCl2・2H2O+2NH3+8H2O の反応が起こり、アンモニアが発生しますが、フェルトの水に吸収されるため、においはさほどしません。フェルトにハトメがつけてあり、穴が大きく広がらないというところがポイントです。

混ぜるときにビーカーの下部を手で持つと温まってしまうので、ビーカーの上部を手で持つように指示します。

上手に混ぜると、18℃から2℃まで下がります。十分に温度が下がってから、手で触って温度を確かめます。

【その他】

教科書会社によっては、吸熱反応として、炭酸水素ナトリウムとクエン酸を混ぜて水を加えるという実験を取り上げているものが見られます。発生する気体が二酸化炭素なので、扱いやすいという面があります。一見するとそちらの方が良いようにも思えますが、私は水を加えるというところが今一だと思います。一般的に水に物質が溶けるときには温度が下がります。これは純粋な化学変化ではありません。

水酸化バリウムと塩化アンモニウムの反応でも、発生した水にアンモニアが溶解したり、結晶の水和構造が崩壊したりするといった、複雑な反応が加わって温度が著しく低下していますが、最初から水を加えてしまう実験よりはよいと感じています。