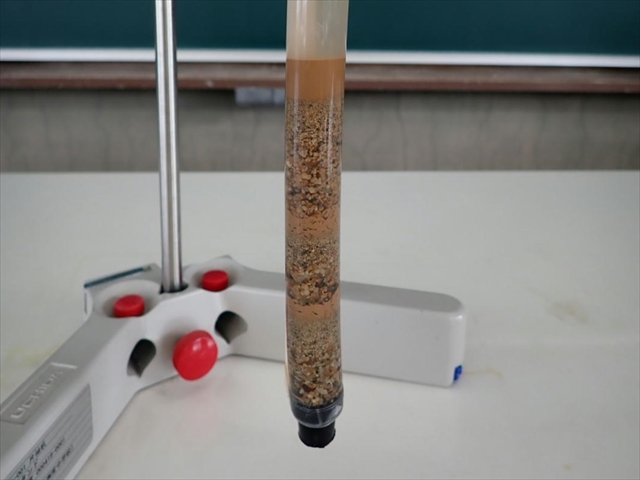

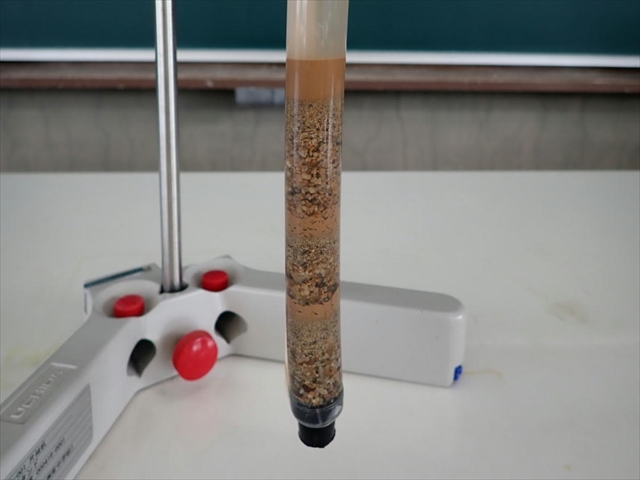

地学04 地層のでき方 (1)「下から順番に、れき・砂・泥の順に堆積する」

地層のでき方の実験です。よく行われる実験ですが思ったようにきれいにできないことも多いのではないでしょうか。

この実験装置では、礫、砂、泥に分かれた地層を何段にも重ねて作成することができます。また、砂と泥だけを使用し、砂と泥の互層を作成することもできます。

この実験装置のポイントは、透明ホースを使用しているところです。透明ホースにゴム栓を裏返しでさすと、水が漏れません。また、極少量の土砂で実験できますので、実験後の土砂の後片付けも楽にできます。上記の写真の場合、3回土を投入していますが、1回につき15cm^3の土しか使わないので、全体でも土の量は45cm^3しかありません。

※ このページは中学校用です。小学校では土と水を混ぜた泥水を投入することが多いようです。詳しくは「小学校02 地層の作り方」を見てください。

【準備物】

透明ホース(内径18mm、外形22mm、長さ50cm)ホームセンターなどで購入できる。

ろうと(100均のスピードロート)ろうとに土砂が残りにくい角度が急な形状のものがよい。

ゴム栓(黒No.2、緩いときは赤No.3)

角材(桧工作材 7mm×7mm×500mm)

ビニールテープ(透明)

との粉(カンペハピオ 赤 200g 516円)

砂(コメリ セメント用 砂 20kg 218円)

礫(茶砂利 7厘(2~3mm) 5kg (水槽用底砂利)1,980円 アマゾンで購入)

【実験装置の作り方】

1 透明ホースに角材をビニールテープで取り付ける。下の写真ではビニールテープをホースの一番端に巻いていますが、ホースが潰れやすいので、ホースの端から4cm程度のところをとめた方がいいです。なお、自在バサミを2個使えば角材を使わなくてもスタンドに取り付けることができます。

2 上端にスピードろうとを差し込む。

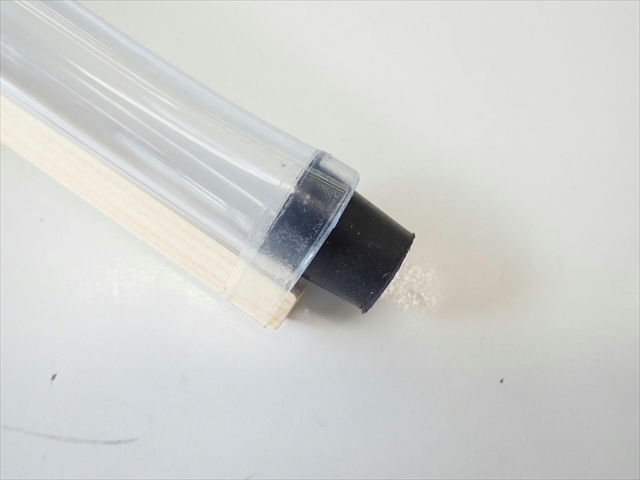

3 下端にゴム栓を裏返しで差し込む。太い方から差し込むと抜けにくく、水も漏れなくなります。ただし、深く差し込みすぎると抜けなくなるので半分程度にすること。(下図参照)

4 装置をスタンドに取り付ける。(下図参照)

【実験方法】

1 透明ホースに50mLの水を入れる。

2 泥:砂:礫 =1:5:5 で混ぜ合わせた土を作る。

3 2で作った土をプラカップに大さじすり切り一杯(15cc)入れる。土の入った容器に、アクリルマドラーや割り箸をステンレス洗濯ばさみで取り付けてすり切り棒にすると便利。(下写真参照)

4 3の土を、実験装置にザバッと一度に入れる。

5 6分程度で沈殿する。9分で完全に沈殿する。(下図参照)

6 落ち着いたら2回目を行う。6回目まで土を投入できる。

【その他】

・砂の層が極端に斜めになったときは、泥が沈んでいる時にホースを指でつまんで水平に直すことができる。

・小学校の実験では、土だけではなく泥水を作って入れることが多いようです。その場合は、最初に入れる水は30mL程度がよい。詳しくは「小学校02 地層の作り方」を参照してください。

・個人的には、礫(水槽用底砂利)は7厘(2~3mm)のものがよいと思うが、1分(3~5mm)のものでもできる。その場合、1回目は大変きれいにできるが、2・3回目は礫が泥に埋まってしまう傾向がある。7厘と1分のどちらがよいかは、好みの分かれるところであると思う。下の写真は1分の礫を使用した場合である。

・泥岩と砂岩の互層を作る場合は、砂8に泥1程度の割合にするとよい。(下写真参照) また、運動場の砂場の土を取ってきて、中目のふるいをかけて、れきやゴミを取り除いたものでも実験できます。運動場の砂場の土には泥が混じっていますので泥を入れる必要はありません。