化学23 溶解度と再結晶(食塩と硝酸カリウム)

食塩と硝酸カリウに同じ量の水を加え、それぞれを熱したときのとけ方の違いを観察し、その後、冷やして、とけた物質が取り出せるかどうかを調べます。

また、それぞれの水溶液をスライドガラスに一滴取り、水を蒸発させて、とけた物質が取り出せるかどうかを調べます。

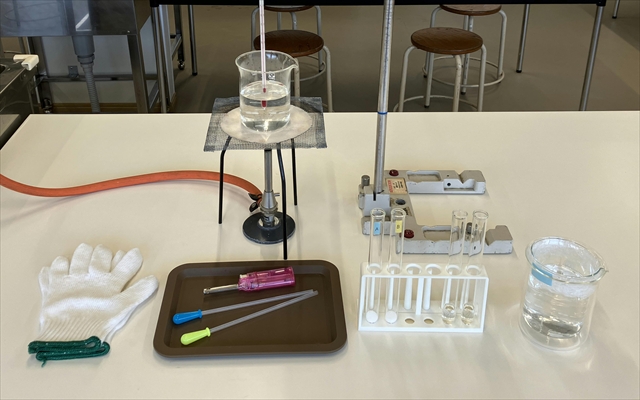

実験のポイントは、①「食塩や硝酸カリウムは5mLの水に2.2gを入れるようにすること」、②水溶液を冷やすときには氷水の入った二重ビーカーを使うこと、③「水を蒸発させて結晶を作るときはモバイルドライボックスを使うこと」の3点です。

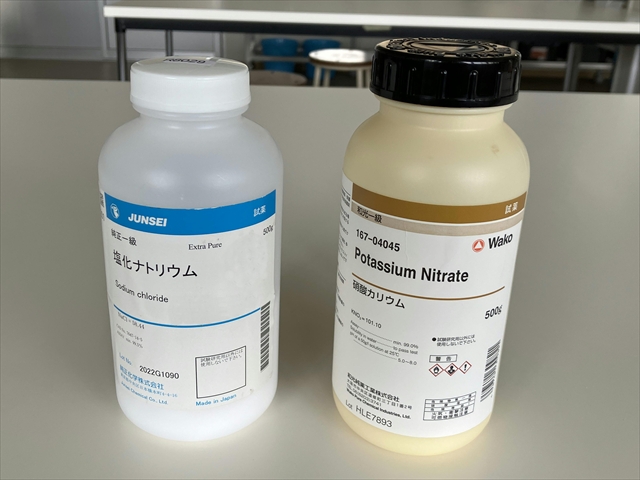

・食塩(試薬)2.2g ウチダ R8029

塩化マグネシウムなどの不純物が含まれると潮解性が大きくなるので、試薬の食塩(塩化ナトリウム)を使います。

・硝酸カリウム 2.2g

食塩や硝酸カリウムは、教科書では5mLの水に3gずつとかすようになっていますが、冷たい水にとかしたときの溶解度の違いがよく分かるように、5mLの水に2.2gずつとかすようにしています。

・試験管4本

・加熱用ビーカー(300mL)

・冷却用二重ビーカー(300mLと500mLビーカーとプチプチ10×27cmで作製)

・スポイト(1mLゴム棒とストローで作製)

・軍手 ・セラミック金網 ・三脚 ・チャッカマン

・モバイルドライボックス

【実験方法】

1 A、Bの試験管に、食塩2.2gと硝酸カリウム2.2gをとる。別の試験管2本に、それぞれ水5mLをとる。水はマイクロピペットを使うと簡単に分注できます。

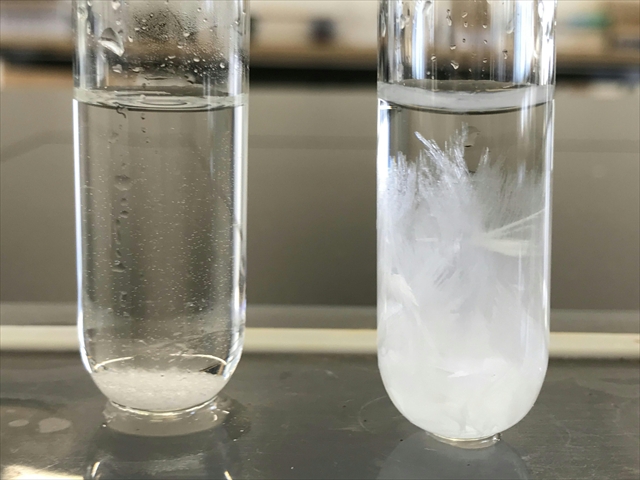

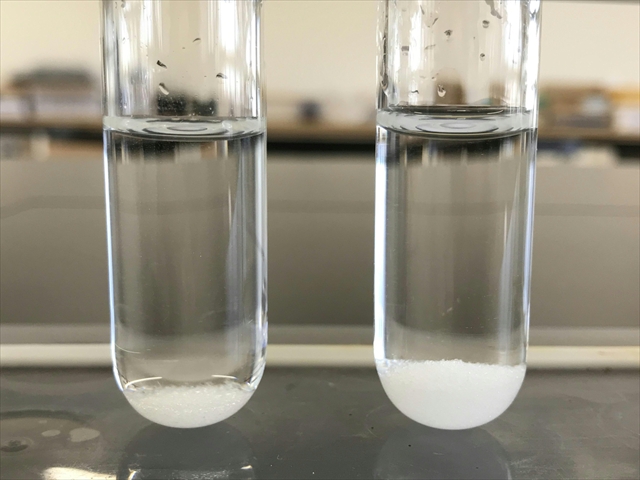

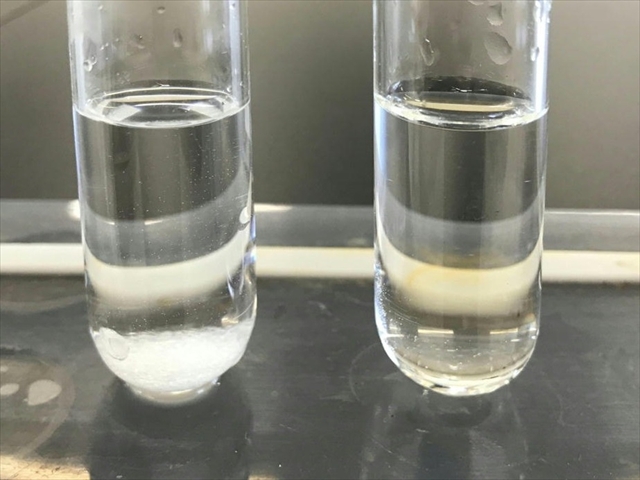

2 試験管A、Bに、それぞれ水を5mLずつ加えてよくふる。食塩は少し、硝酸カリウムは大部分がとけ残る。(下写真参照)

3 300mLビーカーに水を250mL入れ、その中にA、Bの試験管を入れ、ガスバーナーで加熱する。ときどき試験管を取り出して、ふり混ぜる。

4 食塩の方はほとんど変化がないが、硝酸カリウムの方はすべてとける。(水温約60℃で硝酸カリウムはすべてとけます。水温が70℃になったらガスバ-ナーの火を消す。)(下写真参照)

5 二重ビーカーをつくる。

プチプチ(10×27cm)を4つに折って300mLのビーカーに巻き付け、マスキングテープ(またはセロハンテープ)でとめる。そして、500mLのビーカーに押し込むと2重ビーカーができる。二重ビーカーだと氷水を入れてもビーカーがくもりません。プチプチ(10×27cm)は一度作っておけば再利用できます。(ウチダの理科消耗品カタログ「りかもーる」に、二重ビーカーを作るための専用のリング「二重ビーカーキャップ」もあります。1セットが

1,210円)

【動画:二重ビーカーと普通のビーカーのくもりぐあいの比較】

6 A、Bの試験管を、氷水の入った二重ビーカーに入れて冷やす。氷は2、3個でよい。

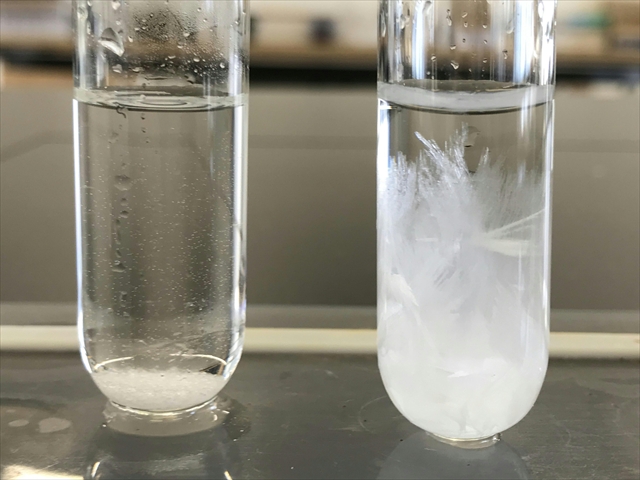

食塩の方は変化がないが、硝酸カリウムの方は針状の結晶が出てくる。

7 ストロースポイトをつくる。下記の製品の組み合わせで試験管の中の水溶液を取り出せるロングスポイトができる。

・神田ゴム化学 カラースポイト 1mL 10個 605円 (スマートスクールでも同じ物を購入できます。)

・ストリックスデザイン ストレートストロー 植物由来原料配合 60本 クリア 18cm 直径5mm SD-915 147円

このスポイトは、実験後に洗うのも簡単です。また、安いのでストロー部分を使い捨てにすることもできます。(上記製品の組み合わせではシンデレラフィットしますが、緩いときはセロハンテープを巻いてストローを太くするとよい。)

8 A、Bの試験管から、ストロースポイトで、それぞれの水溶液を1滴ずつスライドガラスに取り、乾いてから双眼実体顕微鏡で観察します。(教科書ではガラス棒で1滴取るようになっています。)

9 乾かすときは、以前はアルコールランプで加熱していましたが、そうするときれいな結晶ができません。自然乾燥させる必要があります。しかし、食塩の方は潮解性があるので、できたと思っていても、また、とけてしまうことがあります。乾かすときは「モバイルドライボクス」に入れます。モバイルドライボックスはいろいろな物が市販されていますが、簡単に自作できます。

・東洋リビング 【モバイルドライ】 MD-6 5,149円 コンセントにさして乾燥させれば、繰り返し使えます。アマゾン等で購入

・すのこ 100均で購入

・密閉容器 すのこが丁度よく入る大きさのものを、ホームセンターなどで購入する。

・ビーズケース ・ボックス(台として使用) ・透明下敷き

10 双眼実体顕微鏡で観察する。

ルーペでも観察できますが、双眼実体顕微鏡の方が断然いいです。特に食塩の方は立体的に見えるので感動的です。