生物02 細胞分裂の観察(令和7年度改訂)

「生物の連続性」(3年生)のところの観察です。タマネギの根を採取して染色し、顕微鏡で観察します。

成功のポイントは「休眠期を過ぎたタマネギを使うこと」だと思います。タマネギは掘り出してから数か月休眠期に入り、この間には水につけても芽や根は出ません。1学期に実験する場合、春に四国などで収穫されたものは根が出ません。秋に収穫された北海道産のものを使うとすぐに根が出ます。

3年生では、4月に「化学変化とイオン」の単元から開始する学校が多いかと思いますが、私は「生物の連続性」の単元から始めます。4~5月に売っている北海道産のタマネギは休眠期を過ぎており、水につけるとすぐに根が出てきます。タマネギの鱗茎から得られる根は太く、細胞が大きく、分裂している細胞の数も多いので、簡単に分裂中の細胞を見つけることができます。

この実験が難しいと言われている原因は実施の時期にあると思われます。4~5月に行えば、スーパー等で普通に売っているタマネギをつかうことができますので、それほど難しい実験ではありません。

※ 最近では品種改良や保存方法の改良によって、6月中でも北海道産のタマネギを売っていることがあります。詳しくは、このページの最下部を見てください。

東京書籍の教科書では、令和7年度より「細胞の解離と染色を同時に行う方法」に変更になったため、このページの内容もそれに合わせて改訂しました。新しい方法の方が、解離や染色を失敗なく行うことができますので、おすすめです。(以前の「細胞の解離と染色を別々に行う方法」をご覧になりたい方は、こちら→【令和6年度までの方法】 )

また、東京書籍の教科書では、染色液として「酢酸カーミン」や「酢酸オルセイン」のほかに「酢酸ダーリアバイオレット」が掲載されました。比較実験したところ、私としては「酢酸オルセン」が最も結果がよかったので、「酢酸オルセイン」を使用した方法を掲載しています。

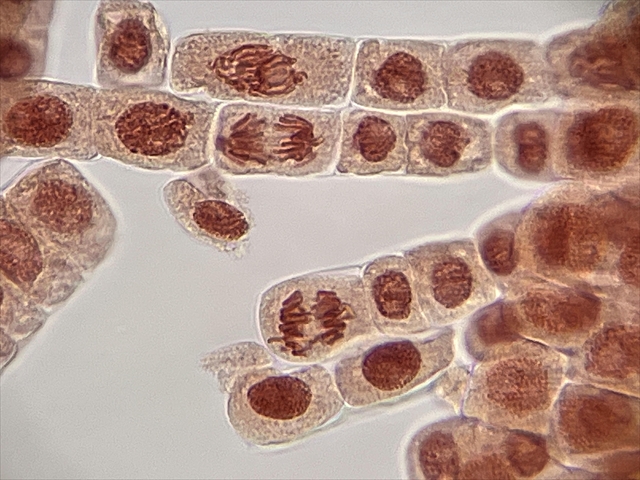

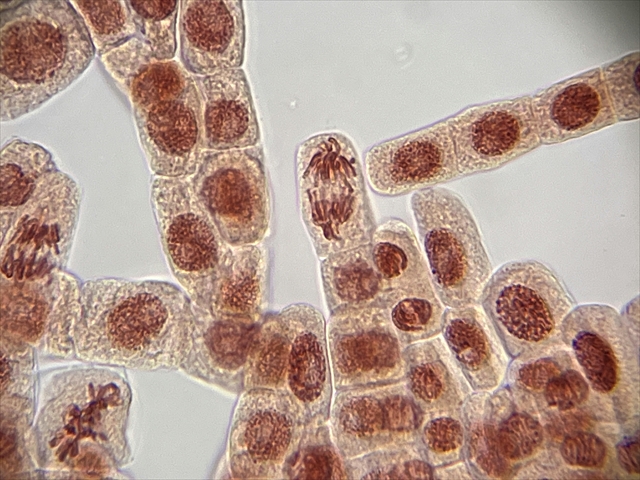

1 観察した分裂中の細胞

【動画はこちら】

顕微鏡で、40倍、100倍、400倍の順に観察した様子です。(途中で対物レンズを切り替えています。)

2 準備物

・タマネギの根端 4mm程度 (休眠期間を過ぎたタマネギを水につけると数日で根が伸びてくる。)

・時計皿(60mm 250円 ウチダス)

・酢酸オルセイン(点眼瓶に入れておく)

・うすい塩酸3%(点眼瓶に入れておく)(精製水330mLに濃塩酸25mLを加える。)

・ピンセット(根端用:ステンレス先薄型AAピンセット 直125mm 192円 ウチダス)(カバーガラス用:プラスチック製 黒 アマゾン)

・ビーカー(300mL) ・薬品さじ

・スライドガラス ・カバーガラス(プリンカップに入れておく) ・ろ紙

・カッティングマットミニ(8cm 正方形 150円 楽天) 同じ物が100均(ダイソー)でも売っています。

・オルファ アートナイフプロ (827円 アマゾン 教師用に一つあればよい) 100均の彫刻刀(平刀)などでもできると思います。

3 観察・観察方法

【ダウンロード(ワード)】

【ダウンロード(PDF)】

[ 実験・観察の方法 ]

1 時計皿にうすい塩酸(3%)1滴と酢酸オルセイン2滴を入れ、時計皿を回すようにゆらして混ぜ合わせる。そこにタマネギの根を入れ12分間ひたす。

2 1の塩酸処理を行った根を水(250mL)の入ったビーカーに入れ、薬品さじの小さい方で軽く混ぜ、30秒間すすぐ。(このとき、根が柔らかくなっているのでこわさないように優しく混ぜる。)

3 2の根を薬品さじの小さい方ですくってスライドガラスの上に置き、ろ紙で水分をとる。そして、もう一枚のスライドガラスを十字に重ねて人差し指で押しつぶす。スライドガラスをはずすときは、まっすぐに離す。

4 酢酸オルセインを1滴落とし、カバーガラスをかける。

5 はみ出た酢酸オルセインをろ紙で吸い取る。(このとき、カバーガラスをずらさないように気をつける。)

6 顕微鏡で観察する。(まず、40倍でピントを合わせる。次に100倍で細胞分裂中の細胞を探す。最後に400倍で観察する。)

4 観察・実験のポイント

(1) 観察する材料はタマネギの鱗茎から出た根がよい

タマネギの種子から出た根でも観察することはできるが、鱗茎から出た根は、細胞が大きく、分裂している細胞の数も多いので、観察しやすい。しかし、ここで問題となるのは、水につけてもタマネギの根が出ないことがあるということである。次のような点に注意すれば5日ほどでタマネギの根を約5cmに伸ばすことができる。

・休眠期を過ぎたタマネギを使う

タマネギは掘り出してから数か月間休眠期に入り、この間には水につけても芽や根は出ない 。5月ごろに実験する場合、春に四国で収穫されたものは根が出ない。秋に収穫された北海道産のものを使うとすぐに根が出る。新タマネギはもちろん出ないが、見かけは普通のタマネギでも四国産のものは根が出ないので注意が必要である。一番分かりやすいのは、タマネギを半分に切ってみることである。中に緑の芽があるものは休眠期を終えているので根が出やすい。5月ごろに芽の出かかったタマネギを安売りしていることがあるが、そういったものがあれば最適である。

・水につけるときは大きな容器を使う

教科書などでは、水の入ったビーカーにタマネギをつけている場合がよく見られるが、これでは水中の酸素が不足するため根の伸びが悪い。丸形水そうにペットボトルで作った筒を沈めて、そこにタマネギを置くようにするとよい。その際、酸素がよく通るように、ペットボトルの筒に穴をあけておくとよい。3個程度ならエアポンプなどで空気を送ってやる必要はない。

・タマネギの下の部分をカッターでうすく削る

水が染み込みやすいように、タマネギの下の部分をカッターで薄く削るとよい。

なお、以前使われていた発根を抑制するための薬(「エルノー」マイレン酸ヒドラジドコリン剤)は、現在は使用できなくなっており、そのせいで根が伸びないということはない。そもそも「エルノー」は収穫の1~2週間前に散布するタイプの萌芽抑制剤であり、タマネギの下の部分に塗っているわけでありません。

4~5月にタマネギを販売する場合、以前は低温貯蔵やCA貯蔵などの方法で休眠期間を伸ばしたり、冬に収穫するニュージーランド産のものを販売したりしていましたが、現在では品種改良により、休眠期間を長くした北海道産のものが普通に出回るようになっています。

(2) 根を採集する時間帯について

一般的には午前10時頃や午後4時頃がいいと言われています。学校の授業では3・4時間目なら問題なく観察できます。しかし、それ以外の時間でも観察することはできるので、3・4時間目でなければ絶対ダメということはありません。それよりも、根が盛んに伸びている状態のタマネギ(盛んに細胞分裂しているタマネギ)を用意することが大切だと思います。

観察に適した時間については、いろいろな説があり、その原因などもはっきりしていないのが現状だと思いますが、一説によると、温度が上昇し始めたころ(10時頃)や下降し始めた頃(16時頃)がいいというものがあります。私が実験して調べた結果では、下記のようになっています。

| 前の日の夕方から、タマネギをつけた丸形水そうを冷蔵庫に入れる。そして、実験当日、冷蔵庫から出して熱帯魚用のサーモスタットつきヒーターを19℃に設定して丸形水槽に入れる。だんだんと水温が上がり、1時間20分ぐらい経過したところで細胞分裂がピークを迎える。例えば、4時間目に実験する場合、2時間目と3時間目の間の休憩時間に冷蔵庫から出すとちょうどよい感じになる。この方法のよいところは、冷蔵庫から出す時間を調節すると、3,4時間目はもちろん、5、6時間目でも実験することができるということである。 |

(3) 根は、よく伸びているものから使う。

私の経験から「長く伸びすぎたものは細胞分裂が止まっているのではないか」という心配はないと思います。細胞分裂が盛んなので長く伸びたわけですから、むしろ長い根の方がよいわけです。私の場合、10cm以下のものを長い順に採集しています。

根の先端を4mmほどを切って観察に使用します。欲張って長く取っても分裂した細胞を探しにくくなるだけです。しかし、短すぎると扱いづらいので4mm程度にしています。ミニカッティングマットの上で切って、カッティングマットごと各班に配付します。アートナイフプロの平刃が便利です。【動画はこちら】

・カッティングマット ミニ 8cm 正方形 150円 楽天で購入

・オルファ アートナイフプロ 827円 アマゾンで購入

(4) 染色液は酢酸オルセインがよい

時計皿にうすい塩酸(3%) 1滴 と酢酸オルセイン 2滴 を入れ、時計皿を回すようにゆらして混ぜ合わせる。そこにタマネギの根を入れ12分間ひたします。その後、根を水(250mL)の入ったビーカーに入れ、薬品さじの小さい方で軽く混ぜ、30秒間すすぎます。(下写真参照)

染色液は酢酸カーミンよりも酢酸オルセインの方がよく染まります。ただし、酢酸オルセインは沈殿ができやすいのが欠点です。酢酸オルセインの瓶から、スポイトで必要な分だけ 上澄みの部分をとり、点眼瓶に移して使用するとよい。観察が終わったら点眼瓶の中身を瓶に戻します。点眼瓶の中に長期間入れっぱなしにしておくと、点眼瓶の中に沈殿ができて、使うときにゴミとしてプレパラートに入ってしまいます。 酢酸ダーリアバイオレットについては、よく染まって見やすいという記事を目にしますが、私がやってみた結果では酢酸オルセインとの差は感じられませんでした。また、酢酸ダーリアバイオレットよりも酢酸オルセインの方が、解離(一つ一つの細胞を離れやすくする)の状態がよかったので、酢酸オルセインを使用しています。 酢酸オルセインは、プレパラートを作るときにも酢酸オルセインを1滴加えるので、観察している間にもだんだん色が濃くなって見やすくなってきます。このページに掲載している写真は観察を始めて20分経った頃に撮影したものです。

(5) 根のつぶし方はスライドガラス十字法がよい

スライドガラスに根をのせて、余分な水分をろ紙で吸い取ります。そして、別のスライドガラスを直角に重ね、真っ直ぐ上から人差し指でつぶし、その後スライドガラスを真っ直ぐに引き離す。(この時、スライドガラスを絶対に横にずらさないようにする。)そして、酢酸オルセインを一滴落とし、カバーガラスをかける。

この方法によると、両方のスライドガラスにつぶした根がつくため、1つの根から2つのプレパラートができる。片方のプレパラートで細胞分裂が観察できれば、もう片方からも必ず見つかるので、プレパラートの状態がよくない班に渡すことができる。【動画はこちら】

4 その他

ア 解離・染色の時間が12分間あるが、この時間を有効に使うようにする。まず授業の最初にこの作業を行わせ、待っている間に次の操作の説明等を行う。特に下記のイについて、この時間を利用してしっかりと行うとよい。

イ 観察の前に、どんなものが見えるのか、教科書やスライド等を使って十分に見せておくと良い。どんなものが見えるのかをしっかり把握させておかないと、見えていても見つけられない。観察時間を長く取ろうとしてこのことをおろそかにすると逆に失敗する。観察時間は20分程度で十分である。

ウ とにかく分裂している細胞がたくさんないと生徒たちは見つけられない。プレパラートを動かさなくても見つかるぐらいの状態が望ましい。見つからない状況下では、生徒たちの集中力は長続きしないので、5分以内に1つ目が見つからなければ厳しい。

エ 顕微鏡観察の技能が十分でないと見つけることが難しい。1、2年生の時に顕微鏡操作について十分に習熟させておく必要がある。まさに3年間の集大成ともいえる観察であるといえる。

オ 顕微鏡の状態が悪いと見つけることが難しくなる。数年に1回はレンズをみがくなど、メンテナンスをしっかりしておく必要がある。

カ 塩酸処理後の根は非常にやわらかくなっているのでピンセットでつかむことが難しい。ピンセットは「ステンレス先薄型AAピンセット 直125mm 192円 ウチダス」が使いやすい。また、ビーカーから根をスライドガラスに移すときは、ピンセットよりも薬品さじですくうほうがよい。

キ 1つ見つけたらそれで終わりということでなく、班で協力して、いろいろな状態のものをできるだけたくさん見つけさせるようにすると意欲が高まる。

ク このページの細胞分裂の写真は、顕微鏡の接眼レンズに スマホ(iPhoneSE3) を押し当てて撮影したものです。(コメリート法)スマホを顕微鏡に取り付けるアダプターはいろいろなものがありますが、下記のようなた3つの爪で接眼レンズをはさむ簡易タイプの軽いものが使いやすいです。また、スマホに固定するネジとレンズの位置を調節するネジは別々に付いている方が使いやすいです。下記の製品はアマゾンで1680円でした。

理科室の大型ディスプレイにミラーリングして、実物を見せながら説明することもできます。

観察した分裂中の細胞

【6月以降に観察・実験をする方法】

6月以降に行う場合には、いくつかの方法があります。

① 休眠期を過ぎた北海道産のタマネギですが、、スーパーによっては、7月上旬まで片隅の方で売っていることがあります。これが手に入れば、間違いなく一番いいです。

② 5月の連休中に買ったものは、5月の終わり頃にはほとんど芽が出てしまいます。しかし、いくつか買うと7月になっても芽が出ないものもあります。安売りで投げ売り状態になったときに、買っておく方法もあります。

③ 冷蔵庫のチルド室(+1℃の部屋)に入れておけば芽が出ません。5月の連休中に買ったタマネギをチルド室に入れておいて、7月中旬に水につけましたが、ちゃんと根が伸びて、細胞分裂も普通に観察できました。

上記の方法で「化学変化とイオン」の単元を先に行って、その後、細胞分裂の観察をすることが可能になります。

とはいっても、やはり、先に「生命の連続性」の単元をやった方がいいと私は思います。なぜなら、花粉管の観察もあるからです。花粉管の観察はインパチェンスがいいのですが、花が満開の時にしか、いい状態の花粉が得られません。「生命の連続性」から入ると、教科書の花粉管の観察の時期になっても、インパチェンスが十分に育っていないために実験ができないことが多いです。しかし、ビデオ等で見せてすませておき、花が満開になったときに、実験すればいいのです。花の盛りは大体5月ぐらいになります。

「化学変化とイオン」の単元から入ると、6月の中旬以降に花粉管の観察が来てしまうため、インパチェンスの場合、花の盛りを過ぎていることが多いです。

また、複数の種類を用意しておくと、失敗が少なくなります。5月頃はムラサキツユクサも状態がいいので、インパチェンスとムラサキツユクサの2種類を用意しておくと確実です。午後に実験する場合は、ブライダルベールなどと併用するとよいです。

参考文献・資料

This is の田のホームページ 「タマネギの細胞分裂を授業で全員が観察する」